Erinnerungsarbeit ist kein Selbstzweck. Sie ist wichtig für die Demokratie. Seit 20 Jahren arbeitet der Verein Ge-Denk-Zellen „Altes Rathaus“ an der Aufhellung eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Am Freitag (7. November) feierte der Verein im Museum zusammen mit Unterstützerinnen und Unterstützern aus einem mittlerweile großen Netzwerk den runden Geburtstag.

„Sie haben den Entrechteten und Verfolgten eine Stimme gegeben“, sagte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer in seinem Grußwort. Das sei heute wahrscheinlich wichtiger als zur Zeit der Geburtsstunde der Ge-Denk-Zellen im Jahr 2005. Die Stadt könne stolz sein auf einen Verein, der sich mit solcher Beharrlichkeit um die Aufklärung des Schicksals der Lüdenscheider Opfer des Nationalsozialismus bemühe.

Dabei war der Weg zur Einrichtung der Gedenkstätte in den ehemaligen Arrestzellen des Alten Rathauses steinig.

Die Vorstellung eines kleinen Kreises Engagierter, allen voran Matthias Wagner, dass für die Gestaltung einer demokratischen Zukunft der Gesellschaft eine tiefgreifende Aufarbeitung der Vergangenheit unabdingbar sei, stieß jedoch auf teilweise massiven Widerstand in der Stadtgesellschaft.

Die einen streuten Zweifel über die Erkenntnisse der Gruppe zur Geschichte der Arrestzellen. Andere waren skeptisch, ob die Umsetzung der Ideen gelingen könne, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Doch mit viel Engagement und Überzeugungsarbeit konnten mehr und mehr Menschen und Institutionen für das Projekt gewonnen werden.

Die Präsentation solider Rechercheergebnisse sorgte für eine zunehmend positive Wahrnehmung. Nur mit dem ideellen wie finanziellen Engagement dieser Menschen und Organisationen konnten letztendlich die Ge-Denk-Zellen Realität werden.

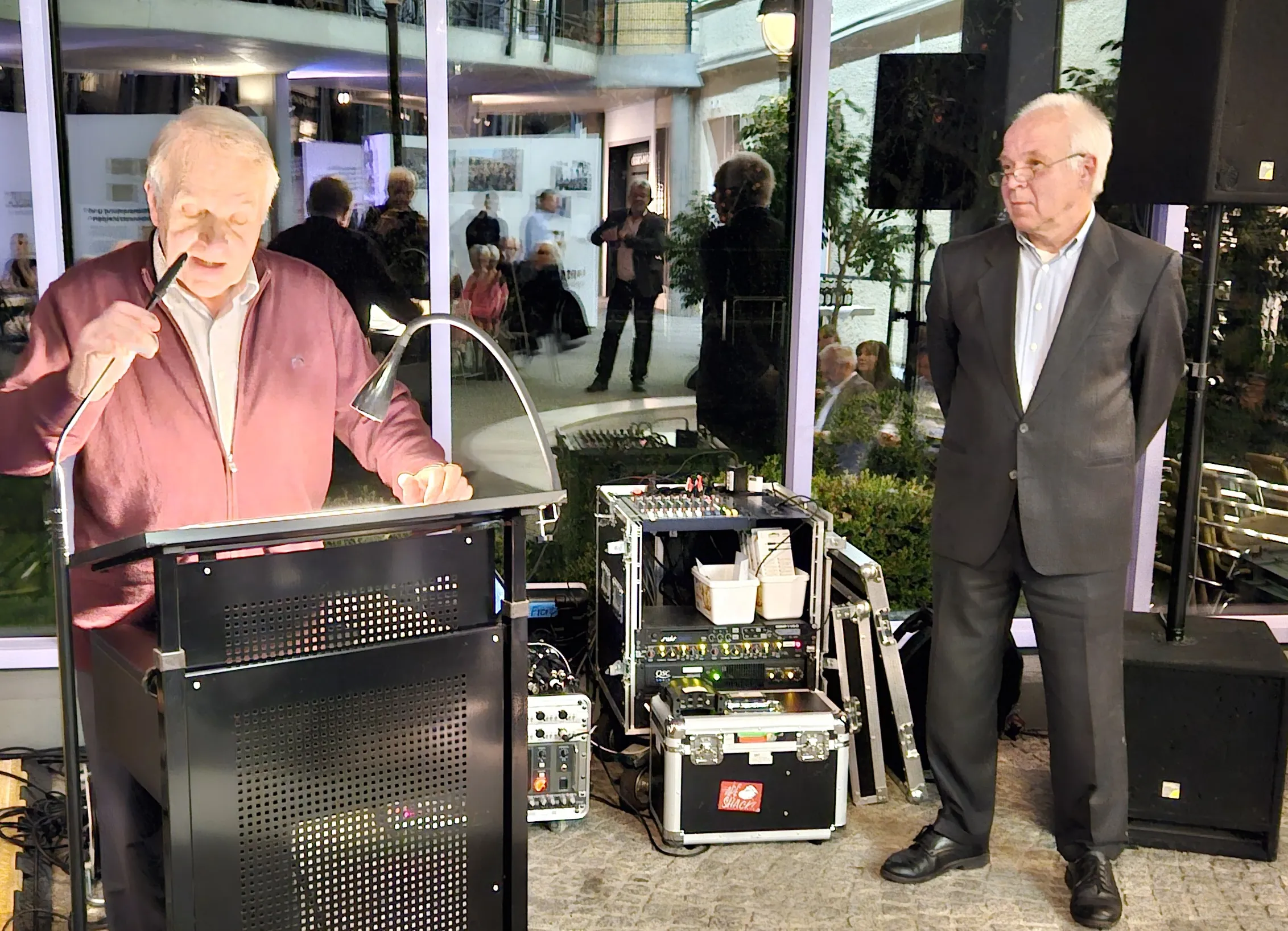

„Haltung ist ein wichtiger Begriff“, sagte Museumsleiter Dr. Eckhard Trox mit Blick auf Matthias Wagner. Die Arbeit des Ge-Denk-Zellen Vereins ruhe auf der Basis solider Forschung und sei von unermüdlichem Einsatz geprägt. „Davor habe ich größten Respekt“.

Dr. Ulrike Schrader, Leiterin des Wuppertaler Begegnungszentrums „Alte Synagoge“, erklärte: „Wir erinnern uns nicht, weil müssen, sondern weil wir nicht anders können.“ Das sei ein integraler Bestandteil des Bewusstseins von Menschen, die sich als politisch verstehen. Gedenkstätten wie die Arrestzellen im Alten Rathaus seien als „steinerne Zeugen“ nicht nur Mahnmale. Sie zeigten die Spuren des Verbrechens. Das sei inzwischen bedeutsam, weil es immer weniger Zeitzeugen gebe, die über die Zeit des Nationalsozialismus sprechen könnten. Umso wichtiger sei es, dass alte Zeitungen, Akten und persönliche Dokumente in Gedenkstätten gezeigt würden. „So werden sie zu Schnittstellen zwischen der Geschichte und Bürgerinnen und Bürgern.“ Im Wort Gedenkstätte stecke der Begriff „Denken“. Zum Denken, betonte Dr. Ulrike Schrader, gebe es keine Alternative. „Und das ist eine Chance.“

Matthias Wagner blickte in seiner Ansprache weit in die Vergangenheit zurück. Auslöser seiner Forschungen sei damals die Frage eines Schülers gewesen, was denn eigentlich der „Russenfriedhof“ sei. „Damit fing alles an“, sagte Matthias Wagner. So erforschte er das Schicksal von Menschen, die im Arbeitslager Hunswinkel ermordet wurden oder unter schlimmsten Umständen ums Leben gekommen waren. Er recherchierte auch die Geschichte der alten Haftzellen an der Marienstraße, in denen damals hunderte Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider als politische Häftlinge inhaftiert, bedroht und zusammengeschlagen bzw. gefoltert wurden.

Christian Bley, Vorsitzender des Ge-Denk-Zellen Vereins, berichtete von jährlich rund 1000 Besucherinnen und Besuchern, zumeist Schülerinnen und Schüler. 20 Jahre nach der Geburt der Idee, fänden die Zellen eine breite Anerkennung in der Stadtgesellschaft und weit darüber hinaus. Organisatorisch stoße das Team oft an seine Grenzen. Die gerade mal 56 Quadratmeter große Gedenkstätte könne nur kleine Gruppen aufnehmen. Er wünscht sich zusätzliche Räumlichkeiten in der Nähe der ehemaligen Arrestzellen. So könne der Verein seinem selbstgewählten Bildungsauftrag noch besser nachkommen.

Und der wurde von 20 Jahren am Jahrestag der Reichspogromnacht wie folgt formuliert: „Die alten Zellen sollen die Ge-Denk-Zellen gegen Rassismus, Verachtung von Behinderten, Judenfeindschaft, Fremdenhass, Krieg und Neo-Faschismus in Lüdenscheid sein.“