Der Weg ins Lüdenscheider Rathaus, zum Bürgermeister, zu Sebastian Wagemeyer, ist ein Crashkurs in Sachen „Kreisstadt 2025“. So viele ambivalente, ja verstörende Eindrücke von Lüdenscheid, wie man sie hier in kürzester Zeit gewinnen kann, bekommt man in wenigen deutschen Städten geboten.

An der Autobahnabfahrt Lüdenscheid-Mitte hat sich die Polizei postiert und betreibt eine von der Not getriebene Mautstelle für Lastkraftwagen: Welcher Truck darf durch, welcher Kapitän der Landstraße wird zur Kasse gebeten, weil er das Durchfahrtsverbot ignoriert oder nur missverstanden hat? Das andauernde Lüdenscheider Brückendrama ist eine Qual für Anwohner wie Spediteure.

Lüdenscheid, ein Notstandsgebiet des Verkehrs - Bonjour Tristesse in der City

Vom Durchgangsverkehr gezeichnet ist – hübsch hässlich hat man‘s da – die Lennestraße, wo ein Dauerblitzer auf Lastwagen lauert, die bis hierher durchgekommen sind. Lüdenscheid ist das Notstandsgebiet des Verkehrs. Ist man dann endlich in der Innenstadt angekommen, parkt man auf der „Parkpalette Turmstraße“, sieht man den verwitterten Charme aus 70er Jahre Beton. Die Wilhelmstraße ist ein Parcours trauriger leerer Läden, einem gerüttelt Maß an Taubendreck und toter Kaufmaschinen einst hochangesehener Textilhäuser, die seit Jahren verwaist stehen. Dass die Wilhelmstraße neu gepflastert wurde und manche Läden von mutigen Händlern neu bespielt werden, lässt hoffen – indes, das Gefühl bleibt sehr gemischt.

Nach "hübsch hässlich" in der Wilhelmstraße kommen Gewürz- und Bratwurstdüfte

Dann erreicht man endlich den Sternplatz, wo ein Geiger unverdrossen aufspielt und die Zeugen Jehovas uns ihr „Erwachet“ entgegenhalten, wo quicke Jungs Fußball spielen und Männergrüppchen zum Schwätzchen beisammenstehen. Der Platz bietet schon mehr urbanes Leben, das sich im Open-Air-Café Extrablatt noch versöhnlich fortsetzt. Auf dem Rathausplatz hat der Wochenmarkt aufgebaut; es duftet aromatisch zwischen Bratwurststand und Gewürzhändler; an den Obstständen kommt Farbe ins Spiel.

Rein ins Rathaus und rauf in die erste Etage: Treppe hoch, mittlerer Gang, Tür an Tür. Mein lieber Schwan, können Rathausflure sachlich sein! Wären da nicht die Kinderbilder an der Wand, mit denen Grundschulkinder aufzeigen, wie sie sich das Lüdenscheid der Zukunft wünschen, würde das Rathaus wie ein Antiseptikum in Rentnerbeige und Mausgrau daherkommen.

Das Bürgermeisterbüro als Amtssitz und Wohnzimmer

Und dann ….. bin ich geflasht. Tatsächlich und ehrlich. Sebastian Wagemeyer, Bürgermeister-Amtsinhaber und Erneut-Kandidat, kommt entgegen und bittet in sein Dienstzimmer. Der erste Blick fällt auf ein mächtiges Martin-Luther-King-Bild, der zweite auf eine große Zahl von Wagemeyer-Familienbilder. Der dritte und der vierte Blick fällt auf etliche Skateboards an verschiedenen Stellen im Raum, mal aufgestellt, mal an die Wand gedübelt. Merke: Hier ist etwas anders, völlig anders als erwartet. Hier hat sich jemand einen zweiten Wohn- und zugleich Amtssitz so eingerichtet, dass er sich dort nicht gezwungen, sondern gerne aufgehoben fühlt. Dieser jemand ist der amtierende Bürgermeister. Der Amtsträger hat mit Rentnerbeige und Mausgrau – die Botschaft geht klar – nichts, aber auch gar nichts am Hut.

Apropos Hut: „Ich bin heute den ersten Tag nach dem Urlaub wieder im Amt“, geht Sebastian Wagemeyer ins Gespräch. Er habe sich an diesem ersten Tag den Anzug geschenkt, zumal es nur Inhouse-Termine gebe. Jetzt sitzt der Bürgermeister so casual-adrett wie leger in Jeans, Carhartt-Zipperpulli und Sneaks dem LokalDirekt-Reporter gegenüber. Dem kommt prompt der Slogan der Wagemeyer-und Stadtjugendring-Sprechstunde, der da „Was los, Bürgermeister“ lautet, in den Sinn: Die Gesamtanmutung des Bürgermeisterzimmers und der Person Wagemeyer kristallisiert in ein paar wenigen ersten Eindrücken: Skater, Augenhöhe, ungeschminkt und unverstellt, alles andere als altbacken.

Krise, immer Krise: Der Kapitän einer gequälten Stadt

Sebastian Wagemeyer befindet sich in diesen Tagen am Ende seiner ersten Amtszeit. „Wenn ich denke, dass es jetzt fünf Jahre waren, kann ich es selbst kaum glauben“, sagt er. Wie im Rausch seien die Jahre vorbeigeflogen, weil Lüdenscheid eine schwierige Zeit hinter sich hat bzw. noch mitten drin steckt. „Eigentlich war ja nur Krise in der Zeit“, resümiert er. „Das ging sofort los mit Corona, dann kamen die Flut, die Sperrung der Brücke, der Cyberangriff und das Flüchtlingsthema.“ Die Stadt hat sich gequält in dieser Zeit, hat sich verändert, ist eine ganz andere, als sie Sebastian Wagemeyer in den 80er und 90er Jahren als Kind und Jugendlicher kennenlernte.

Der Bürgermeister weist sich auf seiner Homepage als „Stadtkind“ aus. Die Familie wohnte an der Schillerstraße mit Blick auf den Rosengarten. Damals war die Stadt belebter, vermeintlich oder tatsächlich akkurater. „Da gab es auch ein anderes Einkaufsverhalten, weniger Leerstand. Doch als ich jetzt mit meiner Familie in Oxford war, gab es rechts und links der Hauptstraße einen extrem hohen Leerstand. In Oxford!“ Sagt’s und meint damit, dass nicht nur die Einkaufsstadt Lüdenscheid leidet, sondern selbst eine altehrwürdige Universitätsstadt darbt. Und ergänzt dann, dass dieses Lüdenscheid eigentlich noch gut durch die Krisen der letzten schicksalshaften fünf Jahre navigiert habe.

Stadtkind vom Rosengarten, Skater in der Kulturhausgarage

Stadtkind Wagemeyer – und sein Bürgermeister-Dienstzimmer belegt es überdeutlich – erinnert sich lächelnd an das Lüdenscheid seiner Teenagerjahre. „Wir haben in der Tiefgarage vom Kulturhaus geskatet und im Jugendzentrum Altes Schillerbad. Da konnte man gut fahren, genauso wie an der Berufsschule am Raithelplatz.“ Skaten war und ist für den Bürgermeister Lebensstil und persönlicher Ausdruck. Musik, Street-Art-Kunst, die Stadt als Raum für alle, das bedeutet ihm Haltung. Graffiti mag Wagemeyer als Kunstform nur wenn sie legal ist und nicht als Schmiererei daherkommt. „Nur Tags auf die Wand gerotzt – da hab‘ ich kein Erbarmen.“ Selbst gesprüht habe er nie, sondern seinen künstlerischen Ausdruck immer in der Musik gefunden. Als Sänger der Lüdenscheider Band „root“ hat er zwei CDs eingespielt, ist lokal, ist im In- und Ausland vor 1000 Leuten aufgetreten, hat auch als DJ und Solokünstler auf der Bühne gestanden.

Will sagen: Wagemeyer hat sich Entertainer-Qualitäten draufgeschafft. „Muss man als Bürgermeister Volksschauspieler sein, Herr Bürgermeister?“ - „Käme nicht gut“, sagt der Befragte, „nein, das wäre nicht gut. Die Menschen merken sofort, wenn jemand nicht authentisch ist.“ Schauspielern müsse man nur dann, wenn man persönlich mal nicht so gut beieinander sei, das Amt aber dennoch hundertprozentig ausüben müsse. Dann müsse man den inneren Schalter umlegen und liefern, ohne sich gekünstelt zu verstellen. Darauf – und auf den zugewandten Bürgermeister – hätten Bürger und Mitarbeiter ein gewisses Recht.

Authentisch sein, Überzeugungsarbeit leisten, breite Mehrheiten schaffen

Stichwort Authentizität: Wagemeyer legt Wert darauf, dass er eine klare, sozialdemokratische Haltung habe, aber Bürgermeister für die ganze Stadt und alle Lüdenscheider sei und sein wolle. Kompromisse seien, wo möglich und sinnvoll, seine politische Linie. Breite Mehrheiten bei schwierigen Problemstellungen zu erzielen diene der Sache und der Demokratie. Sagt’s und bemüht als Beispiel die beschlossene Zukunft bzw. Nicht-Zukunft des Forums am Sternplatz. Da zeige die Politik im übrigen den Bürgern, dass das Gesicht der Stadt den Handelnden nicht gleichgültig sei, sondern man zäh am Thema bleibe. Auch an Konzepten für die weiteren Problem-Immobilien „Alter Sinn-Leffers“ und „Adlerbau“ arbeite man weiter; der Bürgermeister gibt sich überzeugt, dass zu gegebener Zeit diskussionsfähige und entscheidungsreife Pläne vorgelegt werden können.

Zurück zum Musiker Wagemeyer: „Ich glaube schon, dass mir die Auftritte etwas gegeben haben. Ich habe keine Scheu vor Menschen.“ Aber ja – es sei eine Gratwanderung zwischen Authentizität und Volksschauspielertum in diesem Amt, in das ihn die Rathaus-Security an seinem ersten Arbeitstag vor fünf Jahren nicht einlassen wollte. „Die ließen mich morgens nicht rein – bis ich erklären konnte, dass ich der neue Bürgermeister sei.“ Irgendwie ist auch das ein Beleg dafür, dass in Deutschland inzwischen alles streng reglementiert läuft und sich niemand ohne Rückversicherung zu einer Entscheidung hinreißen lassen möchte. Welch ein Spagat: „Erst kommt man nicht ins Rathaus hinein und dann sitzt man kurz darauf in wichtigen Runden und muss weitreichende Entscheidungen treffen.“

7/24 für alles und jedes verantwortlich

Wagemeyer, der Entscheider, sagt: Es sei leider selten geworden, dass jemand offensiv Verantwortung trage und diese Verantwortung auch durchstehe. Spricht’s aus, ergänzt, dass heute gerne Verantwortung abgeschoben werde, dass auch die Eigenverantwortung aus der Mode gekommen sei – und zeigt dem Reporter auf dem Handy ein Shorty von Peer Steinbrück zum Thema Staat, Bürger und Verantwortung. Genau mit diesem Phänomen habe er als Bürgermeister auch seine Erfahrungen gesammelt: „Als Bürgermeister ist man für alles persönlich verantwortlich.“ Meint: Der Chef im Rathaus wird für alles unmittelbar verantwortlich gemacht und er möge, wenn’s heikel wird, auch direkt und unmittelbar entscheiden – auf dass niemand anderes mit den Konsequenzen aus einer solchen Handlung konfrontiert werden kann. Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) hatte das einst vor Journalisten bärbeißig und typisch Fischer-rotzig mit „Schreiben Sie auf, Fischer ist schuld“ auf den Punkt gebracht.

Standhalten in heiklen Situationen, Entscheidungen durchtragen

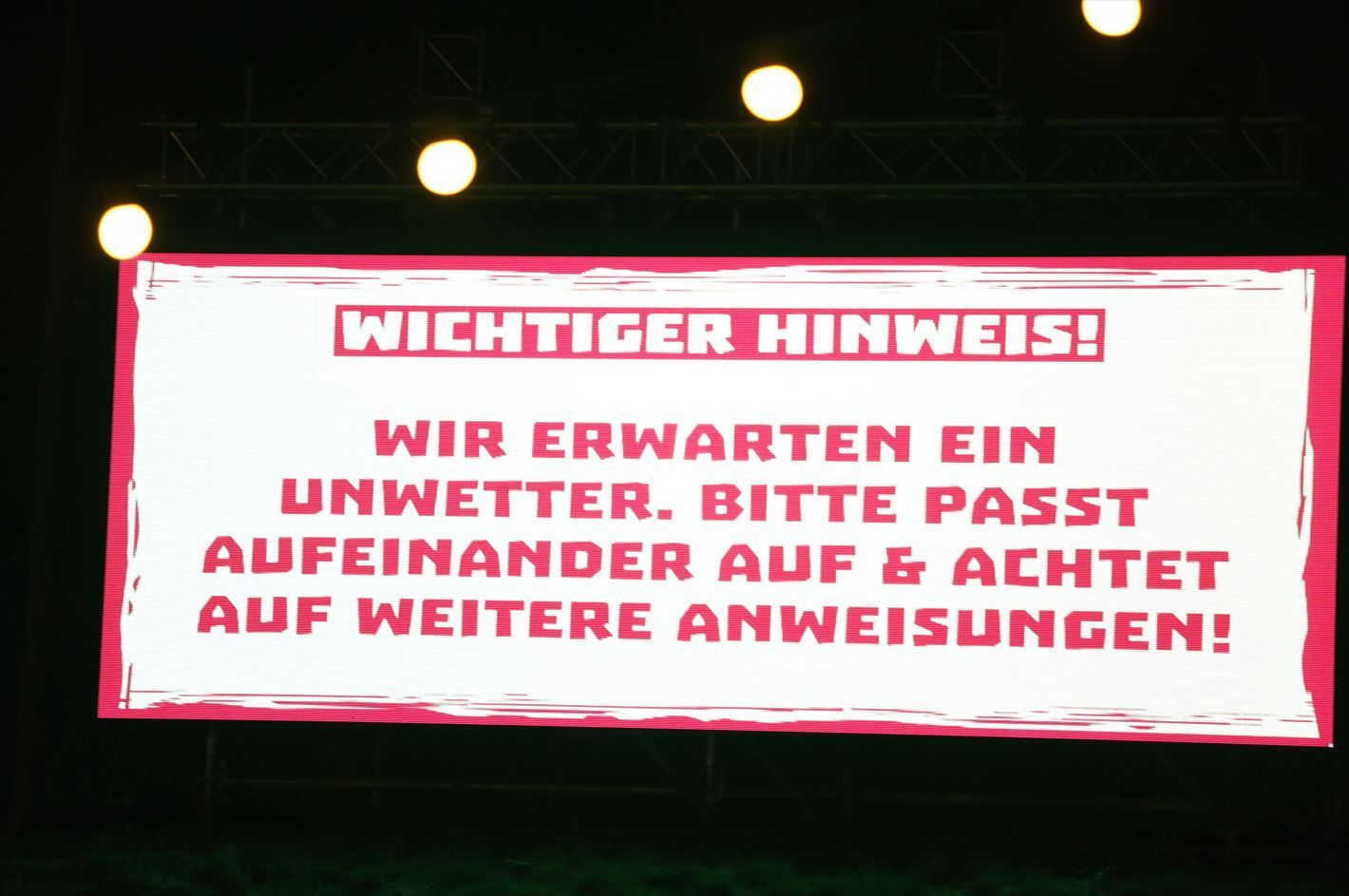

Umso mehr nötigt es Wagemeyer Respekt ab, wenn Menschen sich ihrer Verantwortung stellen und nicht wegducken – beim Bautz-Festival 2024 erlebte er eine solche Situation, als unwetterbedingt kurzfristig ein Abbruch der Veranstaltung im Raum stand. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk, Security und Ordnungsamt überlegten seinerzeit angesichts einer Gewitterzelle, das Fest zu beenden. Wagemeyer wurde hinzugebeten – nicht um die letzte Entscheidung zu treffen, sondern um als moralische Instanz an Bord zu sein. Es fiel damals mehrheitlich (!) die Entscheidung, das Event nur zu unterbrechen, aber später fortzusetzen. Alle Teilnehmer der Krisenkonferenz hätten am Schluss die Entscheidung getragen, hätten zum Entschluss gestanden. Wie man später wusste, war richtig entschieden worden – und Petrus war mit dem Bautz-Festival. Das Gewitter zog ab. Wagemeyer sagt, dass man in solchen heiklen Situationen ein eigenes festes Fundament haben und Vertrauen in Institutionen und Fachleute setzen müsse.

Fachleute, auf die Verlass ist – die benötigt der gewählte Bürgermeister in der 1200 Mitarbeiter starken Stadtverwaltung, denn Wagemeyer selbst ist kein ausgewiesener Verwaltungsprofi oder gar Verwaltungsjurist. Gänzlich unbeleckt sieht sich der 49-Jährige indes nicht: „Als Schulleiter habe ich schon intensiv mit den Strukturen öffentlicher Verwaltung zu tun gehabt. Außerdem war ich, bevor ich Bürgermeister wurde, jahrelang im Rat und hatte allein schon deshalb eine Idee, was im Amt geschieht.“ Obendrein erleichtere ihm seine Herkunft aus Lüdenscheid das Amt ein wenig, wenngleich: „Ich habe als Bürgermeister die Stadt noch einmal ganz neu kennenlernen dürfen und einen anderen Blick auf Netzwerke, Strukturen und handelnde Personen bekommen.“ Man glaube ja, schon alles in „seiner“ Stadt, jedes und jeden zu kennen, aber: „Ich habe Einblicke bekommen und Menschen kennengelernt, von denen ich vorher nichts wusste.“ Und weil er gerne Menschen treffe, seien ihm diese Begegnungen eine echte und stete Bereicherung. „Ich erlebe Menschen als Anpacker, Menschen, die die Stadtgesellschaft tragen.“

Lüdenscheid, "nur" Lüdenscheid: "Bin nicht für Düsseldorf oder Berlin gemacht"

Es ist diese Stadtgesellschaft, die Wagemeyer inspiriert und in seinem Tun beflügelt. Ein Mandat oder eine Position in Düsseldorf oder gar auf Bundesebene in Berlin „interessieren mich nicht wirklich“. Sein Bürgermeisteramt sei kein Warmlaufen für höhere Weihen. Lüdenscheid – das sei sein Ding und in fünf Jahren Krise sei doch manches zum Positiven bewegt worden.

Wie auch immer die Wahl ausgehen mag, wird der Name Wagemeyer mit der Bewältigung des Brückendesasters verbunden bleiben. Er war fünf Jahre nicht nur Bürgermeister der schrecklich gebeutelten Stadt, sondern auch der von Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (seinerzeit FDP) eingesetzte „Bürgerbeauftragte für den Ersatzneubau der Rahmedetalbrücke“, im Volksmund der „Brückenbauer“.

Wagemeyer war und ist Mitglied im hochkarätig besetzten Lenkungsausschuss für den Brückenneubau. „Da konnte ich alle 14 Tage die Lüdenscheider Befindlichkeiten in den Ausschuss einspeisen, war immer eingebunden in die Entscheidungen, konnte die Lärmschutzmaßnahmen in der Lennestraße für die Anwohner erreichen.“ So habe er „einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass der Brückenneubau nur vier statt zehn Jahre dauerte.“

Dem Lückenschluss und der Wiedereröffnung der Autobahn sieht Wagemeyer mit einer gewissen Demut entgegen. „An dem Abend werde ich mit meiner Frau ein Glas Wein darauf trinken. Volker Wissing hat sein Versprechen gehalten und der Staat hat bewiesen, dass er es kann.“

In Demut den Abend begehen, wenn die Autobahn wieder läuft

Das Glas Wein mit seiner Frau – Wagemeyer, Vater von drei Söhnen, ruht in seiner Familie. „Ohne den Rückhalt meiner Frau und der Familie geht es nicht“. Er pflegt die Regel, morgens den Vierjährigen in den Kindergarten zu bringen, den „Mittleren“ (7) zu versorgen und dann ins Büro zu kommen. Die Familie ist von der öffentlichen Präsentation ausgenommen; Amt ist Amt und privat ist privat bei Wagemeyers. Denn: Das Amt nehme einen körperlich und physisch mit; man müsse auf sich und seine Lieben aufpassen, sich Auszeiten gönnen. Gut gesagt, denn wenn Wagemeyer den „Kleinen“ im Kindergarten und den „Mittleren“ versorgt hat, geht es für ihn sprichwörtlich rund. Dann liegen Zwölf-Stunden-Arbeitstage vor dem Bürgermeister, dem gelernten Gymnasiallehrer am Bergstadt-Gymnasium und -direktor am Zeppelin-Gymnasium, dem im Rathaus nur eines fehlt: die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. „Das vermisse ich wirklich!“

Schulklassen sind deshalb ganz selbstverständlich zu Gast im Rathaus, wie auch der Bürgermeister gerne auf Einladung in die Lüdenscheider Schulen kommt und über sein Amt und die Demokratie berichtet – und über seinen Werdegang und das große Versprechen des Bildungsaufstiegs. „Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und war der erste in meiner Familie, der studieren konnte.“ Das habe er zweierlei zu verdanken: Der SPD-Bildungspolitik, die Arbeiterkindern erst den Weg zur Uni bereitete, „und meinen Eltern, die sich krummgelegt haben“.

Seine Sorge gilt denen, an denen der einst versprochene Bildungsaufstieg vorbeigeht

Dem LokalDirekt-Reporter liegt die Frage auf der Zunge: „Bildungsaufstieg? Gibt es den heute noch, Herr Bürgermeister, Herr Gymnasialdirektor?“ Sebastian Wagemeyer schaut berührt, wirkt eine Spur von angefasst: „Es wird ernst, man muss ja nur in die OECD-Studie schauen.“ Die Studie betrachtet die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, lässt Deutschland unter 40 Ländern abgeschlagen auf dem Schlusslicht-Platz zurück und kommt zu dem Schluss, dass der Anteil junger Erwachsener ohne Schulabschluss überdurchschnittlich hoch ist. Und: Es sind Deutsche wie Zugewanderte, die ohne Abschluss bleiben. Dass migrantische Familien (und migrantische Kinder) auch dabei unter gesellschaftliche Beobachtung gestellt werden, schmerzt Wagemeyer. „Der Islam steht unter Generalverdacht. Ich erlebe den Beitrag der muslimischen Bevölkerungsgruppe in Lüdenscheid aber ganz anders – positiv nämlich. Dass aber die Lebensleistung von Menschen durch diesen Generalverdacht mit Füßen getreten wird, sendet ein fatales Signal.“ Zurück zu Chancen und Bildungsaufstieg: „Daran müssen wir gehörig arbeiten!“ Stigmatisierung Zugewanderter und das Verwehren von Bildungsgerechtigkeit lassen Wagemeyer befürchten „dass die große Gefahr besteht, dass sich die Menschen, die wir brauchen, abwenden!“

Die Haltung wird klar und Sebastian Wagemeyer differenziert fein: „Die Bürgermeisterwahl ist keine Partei- sondern eine Persönlichkeitswahl. Ich bin Mitglied einer Partei, aber nicht parteiisch.“ Dabei seien Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Zusammenhalt – die Essentials seiner Partei, der SPD, der Partei von August Bebel und Otto Wels – auch seine Grundwerte. „Die Zeit schreit nach mehr SPD, aber die Partei steht sich gerade selbst im Weg.“

Demokratie heißt erst überzeugen, dann erst machen

Gerade deshalb versteht sich der Brückenbauer im Amt des Bürgermeisters als einer, der zusammenführt, der für Konsens statt Spaltung sorgen will, der Schulterschluss und „dialogisches Lösen von Problemen“ in den Vordergrund stellt, der die Wieder- und Weiterentwicklung der geschundenen Stadt nach der erneuten Inbetriebnahme der durchgehenden Autobahn plant und der das in der Gemeinschaft der Demokraten tun will. Man könnte diese Art der Politik mit „Erst zusammen reden und überzeugen, dann mit überzeugenden Mehrheiten vorangehen“ etikettieren. Und vielleicht ist genau das die lokale Ausgabe des SPD- und Willy-Brandt-Klassikers „Mehr Demokratie wagen“ …..