Der gemeinnützige Förderverein für Denkmalpflege hatte für Sonntag, 14. September, anlässlich des bundesweit stattfindenden Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich“ zu einem Spaziergang zum Hochbehälter der ehemaligen Wassergenossenschaft Böddinghausen am Rappholz eingeladen.

Eine kleine Gruppe interessierter Bürgerinnen und Bürger fand sich am Parkplatz am Schulzentrum in Böddinghausen ein. Die Vorsitzende des gemeinnützigen Fördervereins für Denkmalpflege, Karin Gutschlag, begrüßte sie mit Informationen über die Geschichte des Hochbehälters, der als Wassergewinnungsanlage und gleichzeitig als Kriegerdenkmal diente. Diese Kombination zwischen Versorgungswerk und Kriegerdenkmal sei sehr ungewöhnlich und weitere Beispiele sind in Westfalen seien nicht bekannt, erklärte Karin Gutschlag.

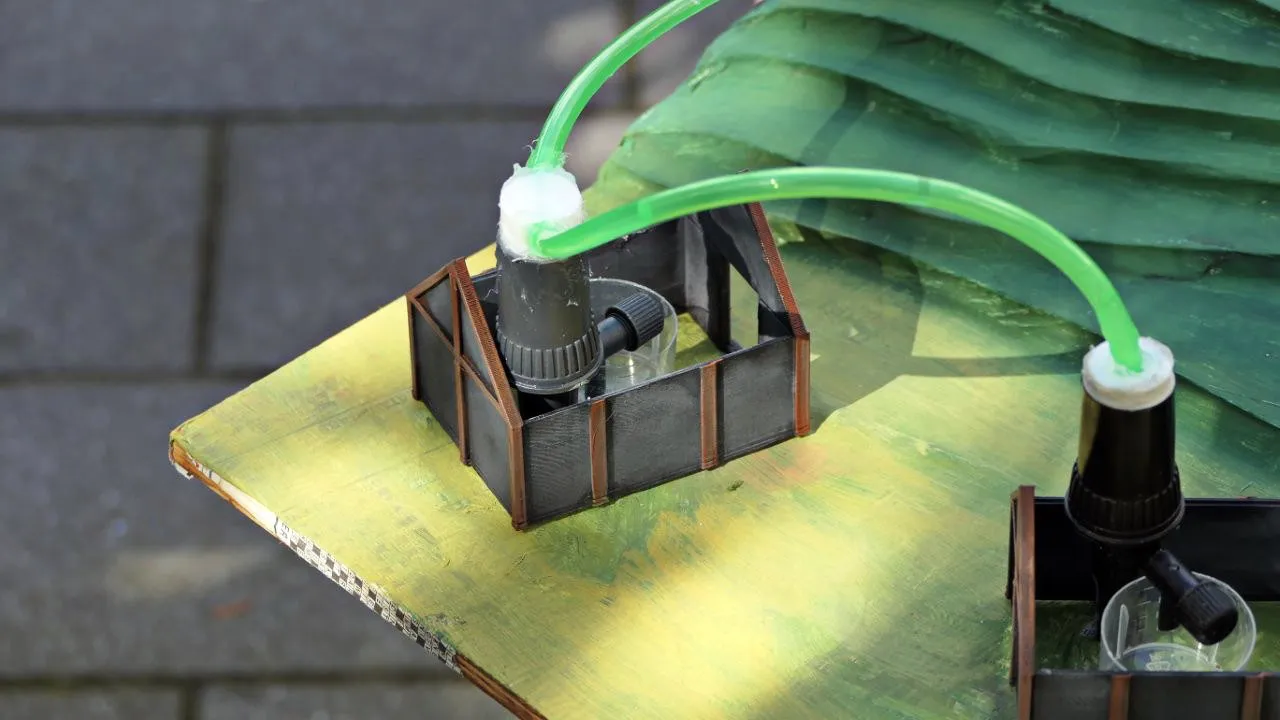

Eine erste Zwischenstation auf dem Spaziergang zum Rappholz wurde im Vorgarten der Familie Kurth gemacht. Dort wurde an einem von Ute Weniger liebevoll hergestellten Modell die Funktion der Anlage am Rappholz im Kleinformat dargestellt.

Der nächste Haltepunkt war am westlichen Punkt des Dorfes Böddinghausen, in der Höhe der ehemaligen Dorfkneipe Molli Groll, heute Sitz der Firma Schawag. Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich schon zahlreiche Industriebetriebe in der Region niedergelassen. Diese benötigten bereits große Mengen Wasser. Aber auch die Zusammenballung der Menschen in diesen Lebensräumen machte es erforderlich, Wassermengen in einwandfreiem Zustand herzustellen. Es entstanden die ersten Talsperren und die Wassergenossenschaft Böddinghausen wurde im Oktober 1901 von 17 Männern gegründet. Dem ersten Vorstand gehörten Wilhelm Neuhaus, Carl Kettling und August Bitter an. Mit ersten Planungen durch den Klempnermeister Werle aus Eiringhausen wurde die Anlage ausgeschrieben und verdingt. Es wurde eine kleine Hangquelle im heutigen Naturschutzgebiet Bommecketal erschlossen, in einem Sammelbecken aufgefangen und durch gusseiserne Rohre in die ersten Haushalte weitergeleitet. Jährliche Erweiterungen des Netzes erfolgten, bis alle Häuser in dem Ortsteil an das Wassernetz angeschlossen waren. Die Gründung der Wassergenossenschaft Eiringhausen 1895 war der Vorreiter und Ideengeber für weitere Genossenschaften im Stadtgebiet, die teilweise bis heute ihre Eigenständigkeit bewahrt haben.

Gundel Kurth teilte den Anwesenden mit, dass der Verein für Denkmalpflege kürzlich an die Stadt Plettenberg herangetreten sei, eine Geschichtstafel mit dem Hinweis auf die Wassergenossenschaften der Stadt Plettenberg aufzustellen. Bisher sei die Antwort seitens der Stadt noch nicht eingegangenen.

Als letzte Station wurde der 1933 nach den Plänen des Baumeisters Zündorff gebaute Hochbehälter besichtigt. Mit einem Fassungsvermögen von 120 m³ war die Versorgung der Böddinghauser gesichert.

Fotogalerie

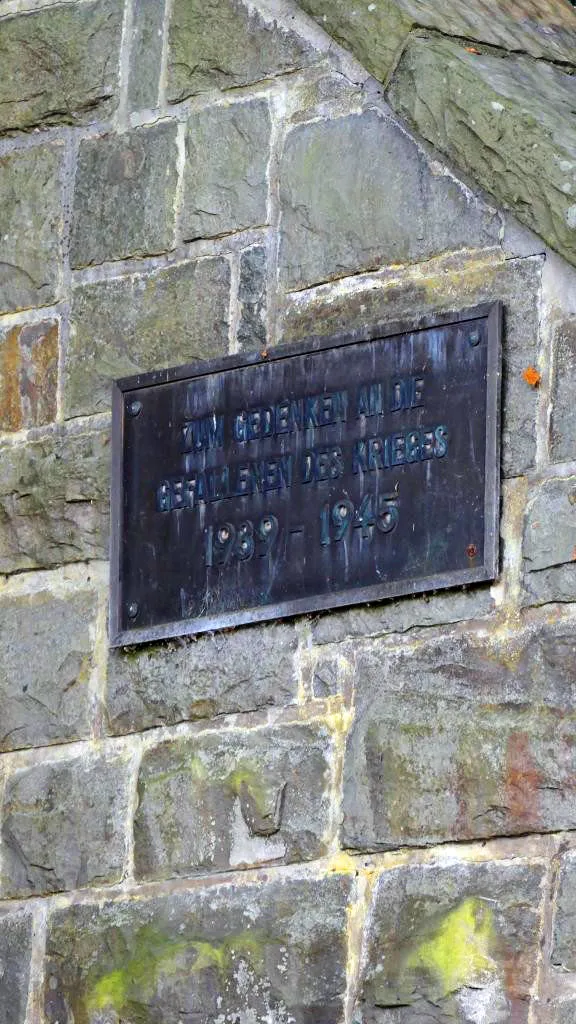

Als Kriegerdenkmal ist der Hochbehälter auch ein Zeitzeuge für das kulturelle Erbe der Stadt. Die sichtbare Vorderfront der Schieberkammer aus bossiertem Bruchstein wird eingefasst von zwei seitlich anschließenden Flügelmauern. Darüber befindet sich eine Tafel mit der namentlichen Nennung der im 1. Weltkrieg gefallenen Böddinghauser Bürger. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs wurde auf der rechten Seite eine Gedenktafel angebracht, die allgemein an alle Gefallenen dieses Krieges erinnert.

1965 wurde ein neuer Brunnen im Böddinghauser Feld erschlossen, der bis heute 120 m³ Wasser pro Stunde fördert. Im Jahr 2019 wurde die Wassergenossenschaft Böddinghausen aufgelöst und durch die Stadtwerke übernommen. Dadurch wurde der Hochbehälter am Rappholz überflüssig.

Durch Einsatz des Fördervereins für Denkmalpflege wurde nach einem fünf Jahre dauernden Verfahren das Objekt unter Denkmalschutz gestellt und ging in den Besitz der Stadt Plettenberg über. Durch die Stadt erfolgte zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit eine Einzäunung des Areals, was bei den Spaziergängern des Tages nur Kopfschütteln, ob der teilweisen Verunstaltung des Geländes, verursachte. Die Vorschläge des Fördervereins einer alternativen Einzäunung wurden seitens der Stadt nicht berücksichtigt. Im Jahr 2026 soll eine denkmalgerechte Sanierung der Fugen stattfinden.

Zum Abschluss ging es wieder in den Vorgarten der Familie Kurth, wo bei Kaffee und Kuchen der informative Nachmittag bei interessanten Gesprächen ausklang.